- 効果の特徴

- 具体例

- 使いどころ

- 関連する心理学効果

くるぃむ

くるぃむ 今回は心理学用語である「同調行動」について解説します。

それではいきましょう!

効果の特徴

効果の強さ

個人差の大きさ

活用の場

『同調行動』とは

- 年末年始の初売りセールでの大渋滞

- テーマパークでのアトラクション

- 人気ラーメン店の行列

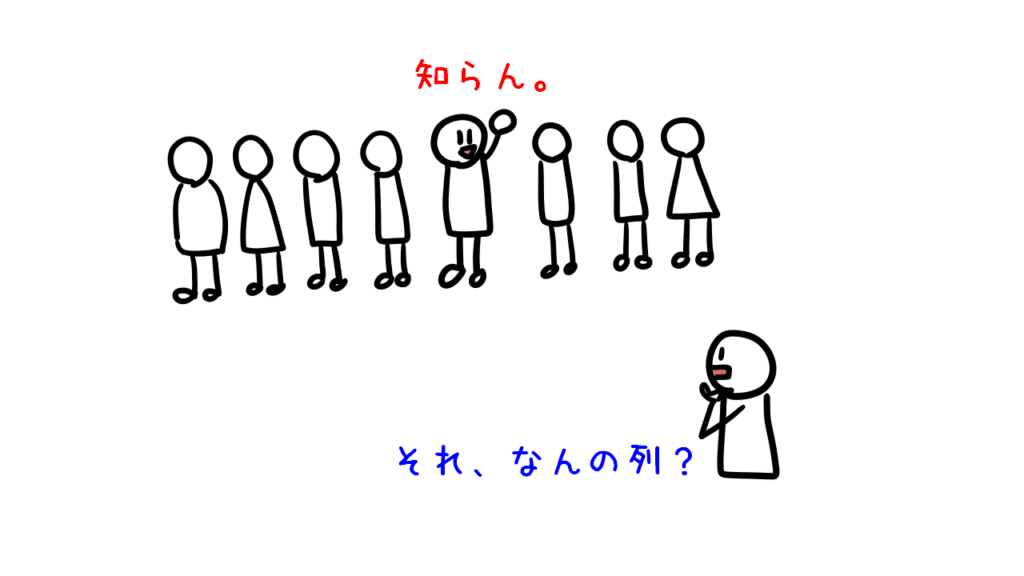

こんな、よく街中にあふれる行列。

人気なモノの行列に長時間並んでしまうのは、そのモノ自体に魅力を感じているだけではなく、行列を見て「たくさんの人が評価しているから、良いモノに違いない!」と考えてしまうからです。

他の人と同じモノを選ぶ、同じコトをするだけで安心感が生まれ、逆に違うモノを選んでしまうと損をするなどの不安を感じてしまうことがあるものです。

いわゆる、みんなでやれば、怖くない!ってやつです。

このように、

集団のなかでほかの大人数の行動と同じ行動をすること

を同調行動といいます。

この効果は、特に日本人に効果が高いと言われています。

こんなジョークがあります。

船が沈没しかかっています。

その船で、女性や子供を先にボートに乗せたいと乗組員たちは各国のお客さんを集めてそれぞれこうやって説得しました。

イギリス人には、

「レディーファーストですよね」

フランス人には、

「決して女性子供優先なんて考えてはいけません」

アメリカ人には、

「最後に船に残れば、ヒーローになれますよ」

ドイツ人には、

「男性が船に残るのが規則ですから」

そして、日本人には

「どうやらみんな船に残るみたいですよ」

日本人は特に国際的に見ても、同調行動を良くしてしまう国民性だ、ということがこのジョークからも分かりますよねw

効果に関する実験(研究)

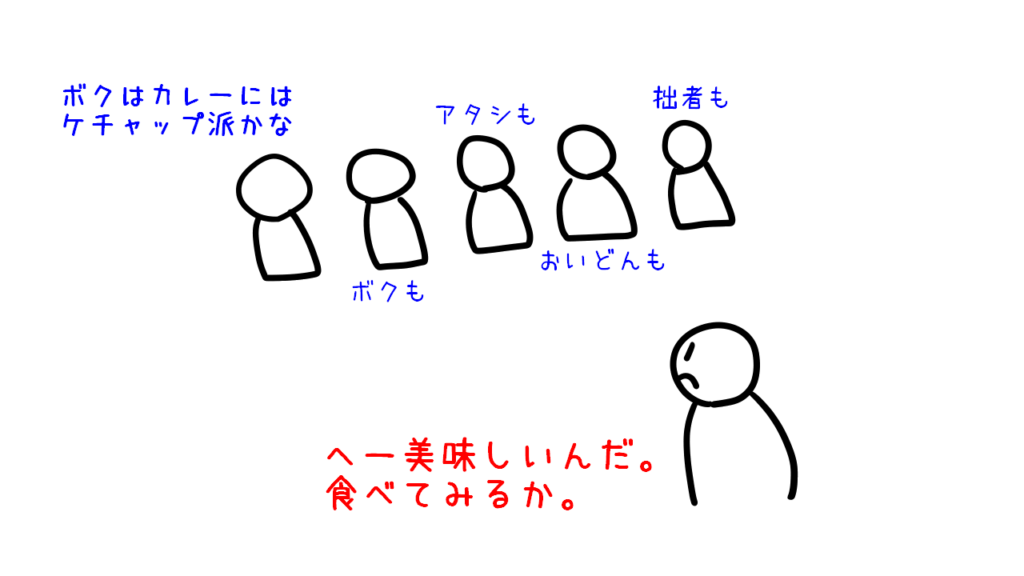

アメリカの心理学者ミルグラム氏はニューヨークの路上で、とある実験を行いました。

人が道路の反対側からビルの6階あたりを見上げていたとき、通りかかった人がどういう反応を示すのか?といったものです。

この実験結果では、見上げている人が増えれば増えるほど、通行人が同じように見上げる確率は高くなり、5人を超えると8割以上の通行人が同じように見上げたんです。

この実験により、人は特に大人数の中では同調行動をとりやすい、ということが分かりました。

効果の応用術

応用術①:自分の意見を通す

大勢の人に自分の意見を通す場合には、味方を作るのがベストです。

気のおける仲間や友達に自分の意見を先に伝えておき、意見を言う場で味方になってもらうのです。

いわゆる、サクラですね。

すると、それ以外のメンバーは違う意見を持っていたとしてもなかなか言い出しにくい状態になるので自分の意見を通しやすくなるはずです。

このとき用意する人数を5人以上にすると、さらに効果が高まりますよ!

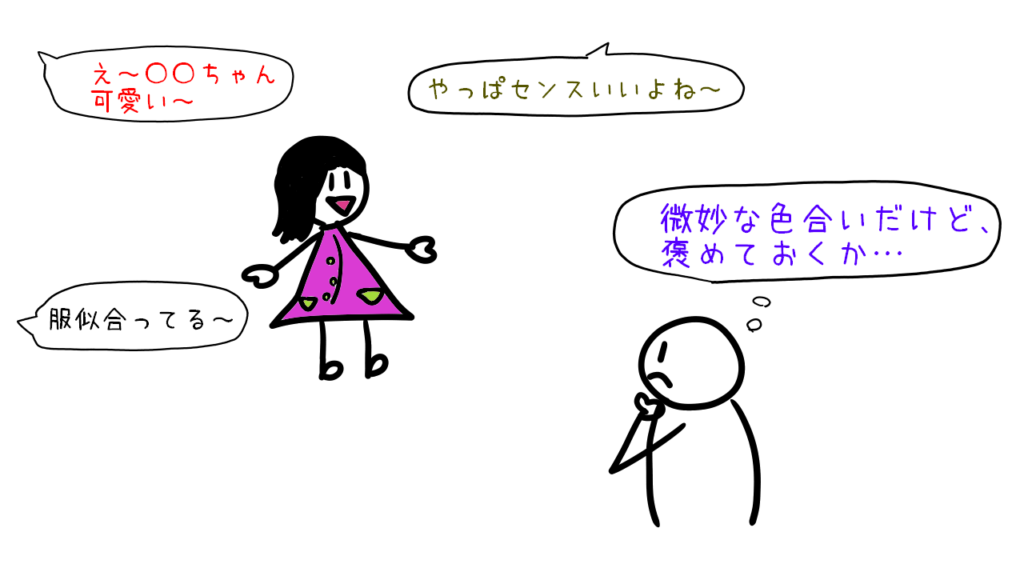

応用術②:オススメを効果的に勧める

商品やモノをオススメするときは、個人的な意見として述べるより集団の意見としたほうが効果的に勧められます。

Before

- この商品、めっちゃいいよ!

- 〇〇に来ない?

After

- この商品、有名なモデルさんがみんな使ってるから私も使ってみたんだけど、めっちゃいいよ!

- 同じクラスの人ほとんど参加するみたいなんだけど、〇〇に一緒に来ない??

さらに効果を上げるならAfterの例のように「有名人や著名人が使っている」という風に『ハロー効果』を組み合わせたり、「近しい立場の人(クラスや年齢や性別など)も同じことをしている」と勧めるとより効果的ですよ!

応用術③:人から嫌われないようにする

出る杭は打たれる。

雉も鳴かずば撃たれまい。

不思議なことに、人は自分とは違う特徴を持った人間を嫌い、その違いを集団の中から排除しようとします。

これがイジメの原因なわけですが…

なので人に嫌われたくないならば、まわりの人と同じ意見を言ったり、目立ったことをしないことが重要だったりします。

どうしても通したくない意見以外は同調しておくことが敵を作らないですし、最も良い方法だと思いますよ。

効果の注意点

同調行動は、まわりと同じ行動をとることです。

つまり、下記のような注意点もあるので気をつけましょう。

- 個性を出しにくい

- 窮屈になってしまう

- 間違った決定をしてしまう可能性がある

やはり、まわりと一緒であるがゆえに個性も出ませんし窮屈になってしまう場合もあります。

時には適度に集団のみんなと距離感を持つことも重要です。

また、間違った決定に惑わされないように、自分をしっかり持っておくことも重要だといえるでしょう。

関連効果

大勢の選択が、それを選択する人を更に増大させる効果。

自分の利益が得やすい場合に起きやすい。

例えば、

- 大勢の高評価レビューがある商品を買いたくなる

- 選挙で支持者が多い候補者に票数が集まりやすくなる

弱い相手に対して同情を寄せてしまう効果。バンドワゴン効果の対義語。

自分の利益と関係ない場合に起きやすい。

例えば、

- スポーツで弱小チームが最強チームと戦っている時に、弱小チームを応援してしまう。

- 子どもが見ているアニメで正義のヒーローにやられる悪党を見て可哀そうに思う。

まとめ

いかがだったでしょうか?

周りの人と良い人間関係を作るためには知っておくべき心理効果である同調行動。

しかしながら、紹介したようにリスクもありますのでそういった両方の特徴をしっかり理解したうえでバランスよく使ってみてくださいね!

では、今回はここまで。

ありがとうございました!